糖尿病患者监测空腹血糖、餐后血糖及糖化血红蛋白的意义是什么?这篇文章给你说明白了!

发布时间:2024-11-07

浏览次数:388

血糖监测是糖尿病管理的“五驾马车”之一,然而,部分患者在血糖监测方面存在一些误区,这些误解导致了不当的操作,进而影响了血糖的有效控制。

例如,有的患者仅关注空腹血糖,而忽视了餐后血糖的测量;更有患者觉得血糖监测过程繁琐,因此仅每三个月检测一次糖化血红蛋白,并认为只要该指标正常,血糖就处于稳定状态。但事实上,要想妥善管理糖尿病,空腹血糖、餐后血糖以及糖化血红蛋白的监测都不可或缺!

血糖监测:监测一个时间点的血糖情况

血糖是指存在于血液中的游离葡萄糖,人体血糖的浓度会受到进食、运动、情绪等多方面的影响,所以人体血糖是处于波动状态的,血糖值判断的是一个时间点的血糖水平,一般糖尿病患者需要测量空腹血糖和餐后2小时血糖,用于糖尿病患者的血糖控制情况的评估。

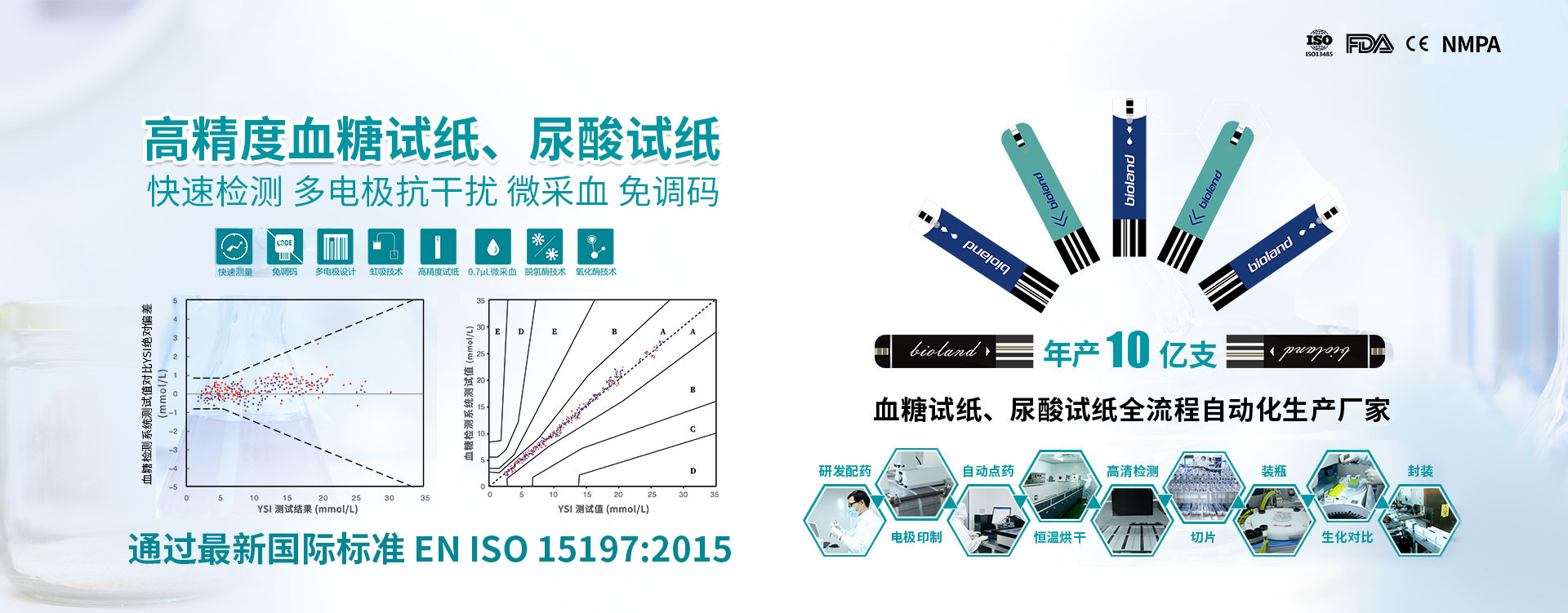

△beat365中国唯一官方网站血糖仪 免调码 操作简单

空腹血糖监测的意义

测空腹血糖主要有四个原因:

(1)空腹血糖反映胰岛功能,说白了——病情是轻还是重。

(2)观察用药效果,通过空腹血糖来判断前一天晚上的用药剂量是不是合适。

(3)了解糖尿病患者血糖控制水平及血糖变化,这个点的血糖是一天里血糖变化的起点,就像是股市里的开盘价,跟餐后血糖的高低有着密切的关系。

(4)帮助患者在日常生活中调节饮食、运动、药物剂量之间的平衡,更好地制订和调整治疗方案的一个重要指标。

餐后2小时血糖监测意义

1、餐后2小时血糖反映了胰岛β细胞的储备功能,即进餐后食物对胰岛β细胞刺激,β细胞分泌胰岛素的能力。若储备良好,周围组织对胰岛素作用敏感,无胰岛素抵抗现象,则餐后2小时血糖值应下降到接近于空腹水平,一般应小于7.8mmol/L(140mg/d1)。但若储备功能虽好,甚至一些糖尿病病人分泌胰岛素水平高于正常人,却由于周围组织对胰岛素抵抗,或抵抗虽不明显,但胰岛β细胞功能已较差,则餐后2小时血糖可明显升高。

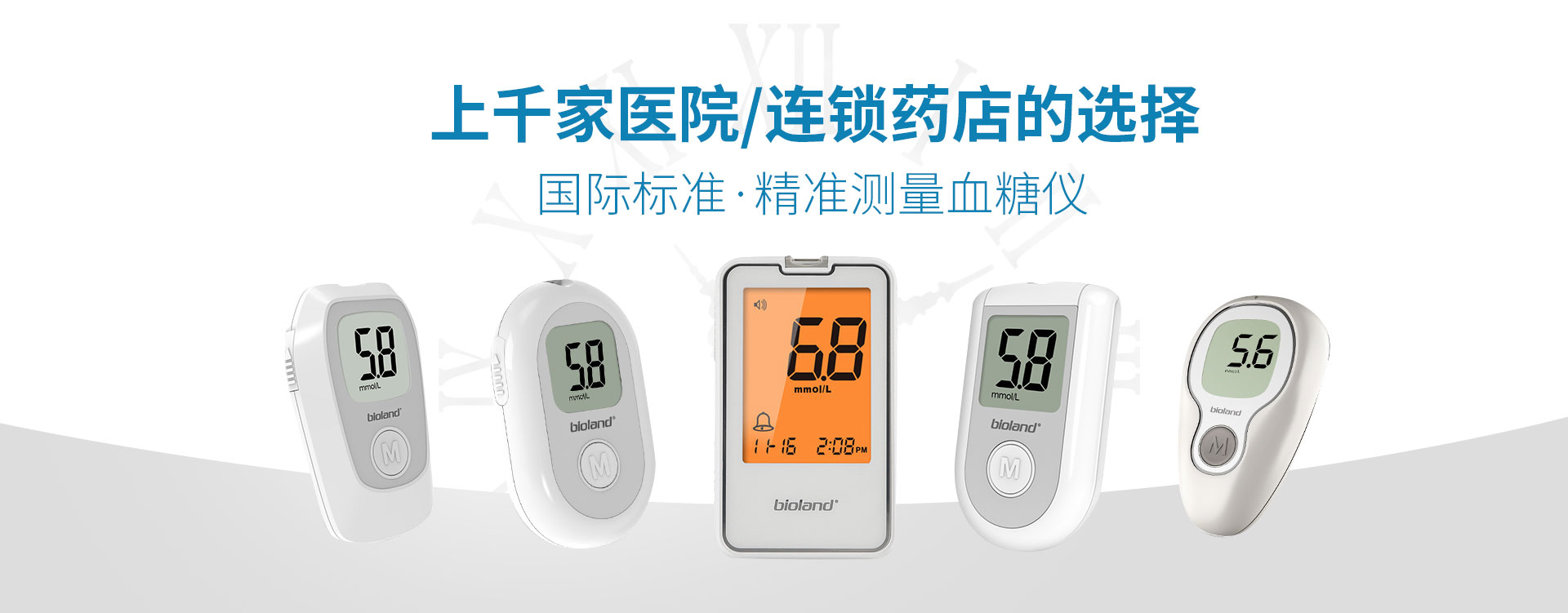

△beat365中国唯一官方网站血糖仪微采血 低痛无感

2、餐后2小时血糖如果大于11.1mmol/L(200mg/d1),则易发生糖尿病眼、肾、神经等慢性并发症,对于老年糖尿病病人或并发症较重者尚可,但对中年以下及病情不重者,由于轻度的高血糖就对血压、心血管有不利影响,要尽可能把餐后血糖控制在7.8mmol/L(140mg/d1)以下,这也有利于减轻胰岛β细胞负荷,保护β细胞功能。

3、监测餐后2小时血糖可发现可能存在的餐后高血糖。很多I型糖尿病病人空腹血糖不高,而餐后血糖则很高,只查空腹血糖,糖尿病病人往往会自以为血糖控制良好而贻误病情。

4、餐后2小时血糖能较好地反应进食及使用降糖药是否合适,这是空腹血糖所不能反应的。

5、监测餐后2小时血糖既不影响正常服药或打针,也不影响正常进食,所以不至于引起血糖特别波动。

糖化血红蛋白监测的意义

1、反映长期血糖控制状况

血红蛋白是红细胞内的携带氧气的载体,是人体血液的重要组成成分,血液里的葡萄糖可以进入红细胞,和其中的血红蛋白相结合,形成一种结合体,就是我们所说的糖化血红蛋白。葡萄糖和血红蛋白的结合是比较缓慢的,这个过程被称为糖基化,它们一旦结合便不可逆。糖化血红蛋白的数量和血液中的葡萄糖浓度相关,当血糖浓度持续在较高水平时,糖基化的血红蛋白数量也增加,因此可以通过测定血液中的糖化血红蛋白来评估糖尿病患者的血糖总体控制状况。

糖化血红蛋白能反映长期血糖控制情况,由于人体内红细胞的寿命一般为120天,因此糖化血红蛋白水平是反映在检测前2~3个月内的平均血糖水平。糖化血红蛋白水平与抽血时间、患者是否空腹、是否使用胰岛素等因素无关,是判断糖尿病患者长期血糖控制情况的良好指标。

2、预防糖尿病并发症风险

血糖控制不好患者就容易出现并发症,由于糖化血红蛋白反映的是平均血糖,所以糖化血红蛋白与并发症之间也有直观联系。

糖化血红蛋白正常值为4%~6%,合理的糖化血红蛋白控制目标为小于7.0%,糖化血红蛋白值大于9%为控制差,是慢性并发症的发生、发展的危险因素,并可能发生酮症酸中毒等急性并发症,糖化血红蛋白值为8%对应的平均血糖为10.2mmol/L,此时需要加强血糖管理。