揭开糖尿病之谜,摆脱‘甜蜜’的健康负担

发布时间:2025-01-10

浏览次数:245

根据《中国成人糖尿病前期干预的专家共识(2023版)》发布的数据,中国糖尿病前期的患病率已经达到了15.5%,并且这一数字仍在持续攀升。糖尿病前期被视为糖尿病发病前的一个重要过渡阶段,尽管此时尚未达到糖尿病的诊断标准,但患者已经处于距离糖尿病仅“一步之遥”的境地,因此我们必须高度警惕。若未能及时采取有效的干预措施,一旦病情进展为糖尿病,不仅将严重影响患者的生活质量,还可能对患者的生命安全构成威胁。面对这一日益严峻的健康挑战,科学的管理策略成为了延缓病情发展、提升患者生活质量的关键所在。

那么,糖尿病究竟是一种怎样的疾病呢?当我们进食后,血液中的葡萄糖浓度会随之上升。为了维持血糖的平衡,胰腺中的胰岛β细胞会分泌胰岛素,这是体内唯一能够降低血糖的激素。然而,如果胰岛β细胞因疾病而受损或萎缩,导致胰岛素分泌不足或水平下降,血糖水平就会持续升高,进而引发糖尿病。糖尿病是一种并发症众多的慢性疾病,患者可能会因糖尿病足而面临截肢的风险,或因眼部病变而失明,甚至可能因糖尿病肾病而发展为尿毒症等严重后果。

那么,如何判断自己是否患有糖尿病或存在患糖尿病的风险呢?首先,我们需要了解糖尿病的诊断标准。如果具备典型的糖尿病症状(即多饮、多食、多尿和体重减轻),并满足以下任一条件,即可诊断为糖尿病:空腹血糖水平达到或超过7.0mmol/L;随机血糖水平大于等于11.1mmol/L;口服葡萄糖耐量试验两小时后血糖大于等于11.1mmol/L(该试验通过让患者口服一定量的葡萄糖来检测胰岛β细胞的功能和机体对葡萄糖的调节能力);或糖化血红蛋白水平达到或超过6.5%(糖化血红蛋白能够反映过去2-3个月的平均血糖水平,是评估患者血糖控制情况的重要指标)。

为了更早地进行干预并预防糖尿病的发生,我们还引入了“糖尿病前期”这一概念。它主要包括两种情况:空腹血糖受损(即空腹血糖在6.1~7.0mmol/L之间)和糖耐量受损(即口服葡萄糖耐量试验两小时后血糖在7.8~11.1mmol/L之间)。这两种情况统称为糖耐量异常,标志着患者已经处于糖尿病前期的状态。值得注意的是,糖尿病前期的患者群体正在快速增长,并呈现出年轻化的趋势,因此我们必须予以高度重视,并采取有效的措施进行干预和预防。

除上述有诊断意义的项目外,还有从不同角度反映血糖水平的检验项目,我们一起了解一下:

(1)糖化血清白蛋白:反映过去2-3周的平均血糖控制水平,作为近期糖尿病管理的有效敏感指标。

(2)葡萄糖C肽测定:通常用于鉴别糖尿病分型和指导胰岛素治疗方案。

(3)糖尿病自身抗体检测:鉴于1型糖尿病具有遗传倾向,该检测有助于提前评估1型糖尿病的发病风险,对于糖尿病患者的直系亲属具有重要的诊断和预后评估价值。

尽管糖尿病目前尚无法彻底治愈,但糖友们也不必太过担忧。只要能够及时发现并有效控制血糖水平,完全可以不影响预期寿命和生活质量。以下整理了一些预防和控制的方法与大家分享:

1.严格监控血糖水平

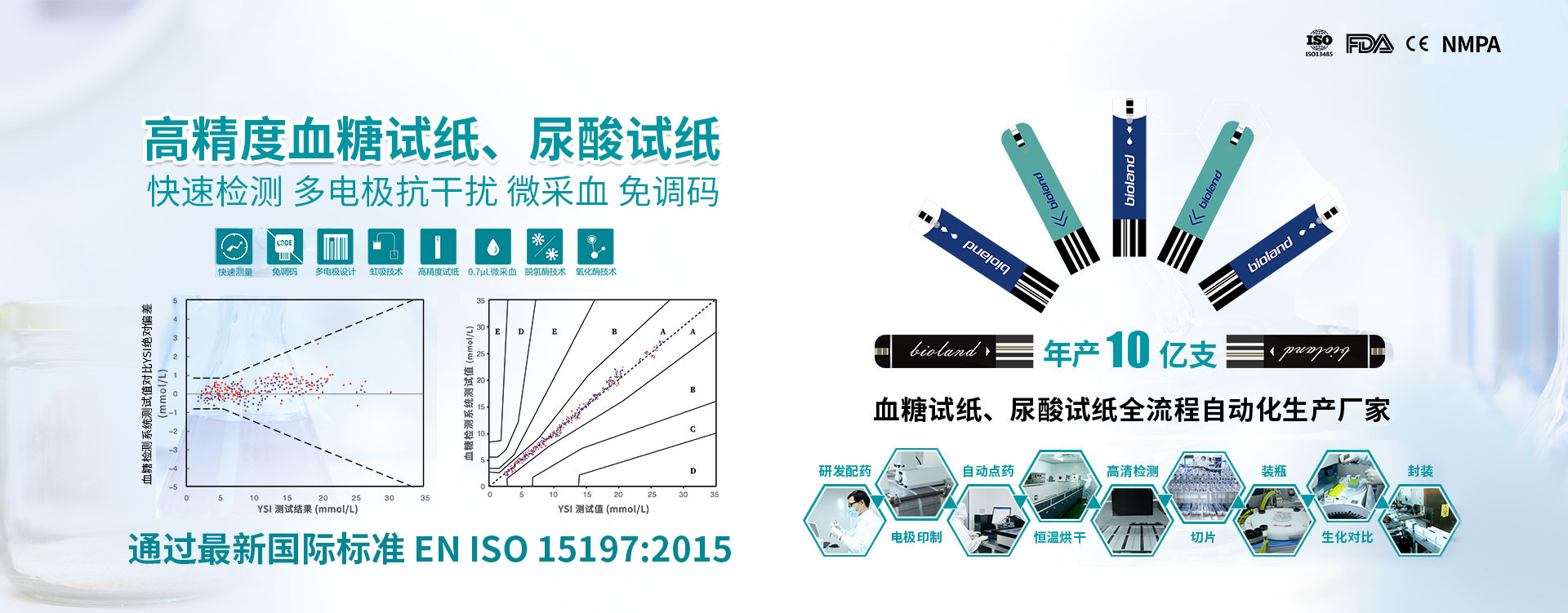

(1)定期监测:应根据医生建议定期监测血糖水平,并及时调整治疗方案,以确保血糖维持在理想范围内。

(2)合理饮食:遵循糖尿病饮食原则,包括低糖、低脂和高纤维,并限制盐分摄入以减轻肾脏负担。建议摄入优质蛋白质,如鸡蛋、瘦猪肉、牛肉、虾和鱼类。控制糖分摄入时,应优先选择优质蛋白质来源,并限制鸡皮、鸭皮、猪皮及高脂肪食物的摄入量。

(3)蔬菜搭配:控糖人士应优先选择深色蔬菜,例如西兰花、紫甘蓝、秋葵、菠菜和芦笋等。

(4)用餐安排:建议早餐尽量吃好,将主要的碳水化合物摄入安排在午餐时间,晚餐则减少主食的摄入量。

(5)科学喝水:每日早餐前饮用300ml温水,以促进新陈代谢,全天饮水量应保持在1500-2000ml左右。

(4)规律用药:严格遵守医嘱,按时按量服用降糖药物或注射胰岛素,不得擅自调整剂量。

2.肾功能监测与保护

(1)定期检查:定期进行肾功能检查,包括血肌酐、尿素氮和尿蛋白等指标,以早期发现肾功能损害。

(2)避免肾毒性药物:请告知医生您目前所使用的所有药物,并避免使用可能对肾脏造成损害的药物。

3.促进康复,提高生活质量

(1)适度运动:根据患者的病情,制定个性化的运动方案,以增强体质并改善心肺功能。餐后半小时至1小时血糖水平上升较快,最佳的运动时间是餐后1小时(从进食开始计时)因此应在此期间进行适当的运动。

(2)规律睡眠:早睡早起,确保充足的睡眠有助于改善我们的内分泌系统。

(3)定期随访:建立长期随访机制,及时调整治疗方案,监测病情变化。

(4)家庭支持:家庭成员应给予患者充分的理解和支持,共同营造良好的康复环境。

糖尿病的防控是一个系统性工程,需要患者、家属以及医护人员的共同努力。通过科学的管理措施,能够有效延缓病情的发展,提高患者的生活质量。

滁州市中西医结合医院 张利红